Bon, pour en revenir à ce sujet : j'ai moi aussi suivi un temps la voie de la photo "banale", c'était en couleur et en numérique, mais la démarche était à peu près la même que celle de Hristo. Et j'ai rencontré les mêmes oppositions, voire parfois une franche hostilité. Je vais donc essayer de développer un peu mes réflexions.

Un principe que j'ai fini par comprendre et que j'essaye d'appliquer le plus souvent possible :

"Photographier ce que l'on voit et pas ce que l'on pense"

L'erreur la plus commune chez le photographe, débutant ou confirmé, est de subir ses émotions et ses affects et de déclencher en réaction à des sentiments propres. On a souvent tendance à investir sa composition avec une charge émotionnelle personnelle, à enregistrer un moment intime, mais qui ne sera pas forcément perçu par les autres. De même, on peut avoir une démarche philosophique ou sociologique, penser fortement sa composition, mais ne pas livrer les clés aux personnes qui vont regarder la photo sans la comprendre et peut-être alors la rejeter. Ou, tout simplement, l’émotion forte ressentie à la prise de vue sera absente du résultat final qui n’est qu’une image en deux dimensions.

D’où l’importance d’enregistrer un regard et non pas une pensée.

Les clés de lecture d’une composition, on peut les livrer de deux façons :

- en incluant la photo dans un projet plus global qui propose un texte, une explication littérale. On est alors davantage dans le multimédia ou l’art conceptuel que la pure photographie.

- en suivant des règles de compositions ou en les rejetant explicitement, en proposant des références qui vont être admises par tous.

D’où l’importance également de connaître et de suivre des règles de composition, de travailler la forme. Je fais souvent l’analogie entre la photographie et la musique : peut-on composer un opéra ou une pièce magistrale sans rien connaître du solfège ? Les musiciens de jazz ou de blues, spécialistes de l’improvisation, ne sont-ils pas avant tout de formidables bibliothèques vivantes qui connaissent et répètent inlassablement les standards et les traditions ? Est-il possible de créer de la musique sans suivre au moins un rythme ou une forme d’harmonie ?

Maintenant, tout cette théorie est bien belle, mais se pose aussi une autre problématique toute aussi intéressante : la qualité du regard du spectateur. A-t-on affaire à des novices, à des gens expérimentés, à des personnes cultivées possédant toutes sortes de codes, à des étrangers ou à des contemporains ? Il est évident que tous les goûts sont dans la nature, et jamais une photo ne fera l’unanimité. Sauf exception rare. Au-delà de l’aspect de culture ou d’expérience du spectateur, auxquels on pense souvent, je trouve très intéressante et plus complexe la notion de contexte du regard : pourquoi préfère-t-on une photo de rue américaine des années 60 à une photo de rue parisienne des années 2000 ? Pourquoi préfère-t-on généralement une photo de paysage exotique à une image de nos campagnes ? A composition et qualités techniques identiques, nous préférons ce qui nous dépayse et nous interpelle, mais alors cela signifie que la photo n’existe que dans le regard du spectateur.

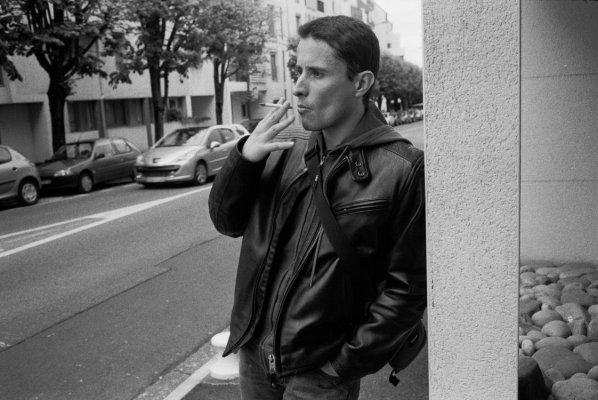

Pour en revenir à la photo de Hristo ci-dessus : imaginons le même personnage et la même attitude, mais dans une rue américaine par exemple, avec des voitures étrangères et un urbanisme typiquement banlieue américaine. Cette fois-ci, nous allons la trouver formidable, alors que ce sera intrinsèquement la même photo. A l’inverse, un spectateur américain aura toutes les chances de la trouver banale et ennuyeuse.

Je participe justement de temps en temps à un forum photo américain où se côtoient beaucoup d’étrangers de toutes sortes de pays avec une grosse majorité de photographes américains. La moyenne d’âge est plutôt âgée, les participants sont généralement expérimentés et assez cultivés, on compte beaucoup de professionnels parmi eux. Et bien, j’ai été assez surpris de voir les différences de perception entre les nationalités et les cultures. Ainsi, j’ai découvert que des photographes comme William Eggleston ou Stephen Shore, qui sont reconnus et appréciés chez nous, suscitaient aux USA une forte incompréhension et un rejet chez beaucoup de photographes, même professionnels : trop banal, trop ordinaire, photos sans intérêt, etc… A l’opposé, des photos de rue assez banales voire ennuyeuses (pour moi) de Paris ou Madrid y sont très appréciées car fortement exotiques.

Je pense qu’un photographe comme Raymond Depardon a parfaitement capté ce problème du contexte : dans « Errance » ou « Cities/villes… », il propose des photos prises dans le monde entier, sur tous les continents. A chaque fois, l’approche est identique, le cadrage et la mise en relief du sujet sont similaires ainsi que le matériels utilisé. Et pourtant… Quelle différence d’impact chez moi entre ses photos prises dans des villes ou des banlieues françaises voire allemandes, qui me semblent terriblement familières, et ses photos d’Egypte ou d’Afrique du Sud… Mais ce sont les mêmes compos et les mêmes sujets ! Alors, qu’en penser ?...

Je n’ai pas encore de réponse définitive, mais je pense que la photographie du réel et du banal est un terrain miné et ouvre la porte à de nombreux problèmes de perception et de légitimité. Hristo et d’autres sont courageux de s’y lancer mais attention à ne pas y laisser sa peau de photographe !