Dimanche 22 février 2026

Si l'on a un bon matériel, il n'est cependant pas inutile d'en vérifier, et éventuellement d'en corriger le réglage géométrique, donc optique, afin d'obtenir des résultats encore meilleurs. Quand je décide de remettre en service un folding que je viens d'acheter, je suis en gros toujours la même procédure d'essais et de réglages. La voici :

Remarque préliminaire : pour mesurer le degré de netteté exigé, on ne peut pas faire un travail suffisamment précis en bricolant un verre dépoli à la fenêtre du passe film ; pour apprécier au moins 30 lignes au mm, il faut faire des pellicules d'essais. Et la façon la plus objective de dépouiller ces essais consiste à numériser les images avec une grande résolution, et de compter en différents points de l'image numérisée sous un très fort grossissement sur combien de pixels d'épaisseur s'étalent les transitions en principe vives qui délimitent des arêtes ou autres discontinuités abruptes de densités ou de couleurs. Cet étalement est de l'ordre de grandeur des cercles de confusion.

On obtient de cette façon des cartes de netteté qu'on peut interpréter en fonction de ce qu'on a photographié et des conditions de prise de vue. Et en déduire d'éventuels défauts à corriger.

Je commence donc par faire un premier film d'essai. L'avantage (si l'on peut dire) des appareils 6x9, c'est qu'un film 120 (ou 620) n'a que 8 vues.

Je choisis d'abord un paysage pour lequel je peux considérer que tout est à l'infini (plus loin que 30 à 40 m) ; ce sera par exemple une montagne vue du versant d'en face de la vallée. J'en fais trois photos à pleine ouverture, l'une à l'infini, et les deux autres à la distance hyperfocale et à deux fois la distance hyperfocale (correspondant au diaphragme le plus ouvert). Puis je fais une quatrième photo « témoin » à l'infini mais avec un diaphragme beaucoup plus fermé.

Pour la seconde moitié du film, je choisis un sujet plus proche, plan avec des détails très nets ; l'idéal est un mur de parement de briques photographié de face à 3 ou 4 m. je mesure très exactement la distance à laquelle je mets au point, je prends à cette distance une photo témoin avec un diaphragme assez fermé, puis sans bouger l'appareil une deuxième photo à pleine ouverture. Pour les deux dernières photos du film, sans toucher à la mise au point sur l'appareil, j'avance et je recule de 15 à 30 cm (suivant la pleine ouverture dont je dispose) de façon à être un peu au delà de part et d'autre de la zone de profondeur de champ théorique.

Je développe ce premier film et je numérise les 8 vues avec mon scanner à plat (au minimum à 2400 pixels par pouce, aujourd'hui je fais 4800).

Après cela, il faut comparer la netteté entre les images, et entre différentes zones d'une même image, et en cogitant, on arrive à déterminer qualitativement si l'objectif est à bonne distance du film et si l'axe optique lui est bien perpendiculaire. Avec de la chance, quand tout va bien, on peut se contenter de ce premier film d'essai.

Mais si on estime qu'il faut réajuster la platine porte-objectif (en particulier pour corriger des bascules intempestives), il faut faire un deuxième film d'essai, afin de quantifier les corrections à effectuer.

Pour ce deuxième film d'essai, je prends comme sujet un mur droit ou une palissade, que je photographie en lignes fuyantes à diverses distances mais toujours à pleine ouverture (c'est à dire avec la profondeur de champ minimale) et en m'aidant d'une estimation grossière de la bascule à corriger estimée à partir du premier film d'essai. Il y a un théorème de l'optique géométrique qui dit que la condition de « netteté partout » est que le plan du sujet (le mur fuyant), le plan de l'objectif, et le plan du film doivent avoir comme intersection une même droite. Sur le deuxième film d'essai, je repère donc l'image qui est la plus « nette partout », et comme j'ai noté à quelle distance du mur j'étais quand je l'ai prise, un peu de géométrie élémentaire me permet de déterminer assez exactement l'angle de bascule à corriger.

Et c'est là que sachant ce qu'il faut faire, il ne faut surtout pas se précipiter, mais bien réfléchir (en fonction du cas d'espèce, c'est à dire de la mécanique qu'on a en face de soi) à la façon dont on peut faire le mieux possible, et le plus facilement possible : toucher à l'objectif, toucher à la platine, toucher aux ciseaux ? Tout est possible, mais il n'y a qu'une seule bonne solution, et il faut la trouver du premier coup.

Enfin, après avoir bien bricolé, en voiture pour un troisième film d'essai pour confirmer qu'on a bien bossé, et en profiter pour prendre les premières photos « plaisir » :

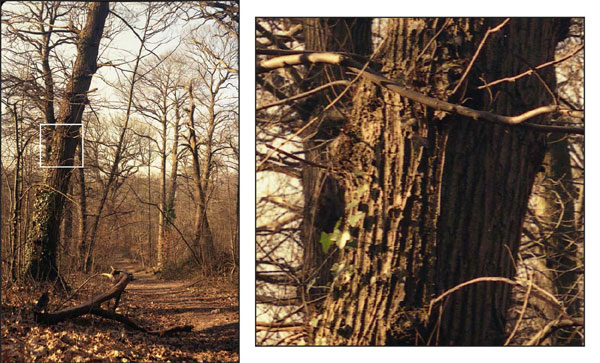

Exemple de photo prise avec mon Moskva 5 (folding 6x9 russe, copie d'un Zeiss Super-Ikonta). A droite un détail de 1 cm², de la photo plein cadre de gauche. C'est une vue du bois de Meudon quelques jours après la fameuse tempête de l'an 2000.

L'écrasante majorité des foldings qui, ne l'oublions pas, sont des antiquités, est équipé d'optiques assez simples : des Anastigmat à trois lentilles. De plus, vu leur âge, la plupart du temps ces optiques ne sont pas traitées. A mon avis, au vu, par ailleurs, de l'influence prépondérante de la qualité des réglages mécaniques, la qualité de ces optiques simples est suffisante, et leur simplicité -en l'absence de traitement- garantit en outre un contraste acceptable et une limitation suffisante des reflets parasites en contre jour. On peut donc en conclure qu'on est en général dans le cas d'un bon compromis, et ne pas oublier que la très grande taille des négatifs permet d'être moins difficile sur la résolution des images.

Article réalisé d'après une contribution de Paul KOPFF